Autrefois, il avait refusé une mutation de la provinciale Manosque vers la mondaine Antibes - bien avant d’être reconnu dans le monde entier comme écrivain. Incompris pour son pacifisme, il fut réduit au silence pendant quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est que lors de la remise d’un prix littéraire qu’il revint sur la Côte d’Azur, marquant ainsi sa réhabilitation. Il s’agit de Jean Giono, dont l’œuvre romanesque et humaniste raconte avec simplicité et naturel la ruralité provençale, tout en se révoltant, sur un mode universel, contre la brutalité de la société du XXᵉ siècle.

Jean Giono a été un voyageur immobile au cœur de la Provence.

Au tournant des années 1920, il a même refusé une mutation professionnelle vers

Antibes. Il choisit de rester à Manosque, sa ville natale, alors qu’il n’est

encore qu’un employé de banque. Un choix de vie modeste, presque banal - mais

qui en dit long sur l’homme. Technologie, civilisation, guerre et mort d’un

côté ; nature, solidarité et vie de l’autre : un contraste absolu. Telle fut sa

vision du monde après son retour du front, une conviction qui allait imprégner

toute son œuvre.

|

| Manosque et la colline du Mont d'Or |

Giono n’a jamais cédé aux appels de la gloire ou du confort. Il préfère le silence des collines provençales aux mondanités. Ce refus, longtemps resté sans explication, il le résumera plus tard par un mot : fidélité.

Du comptoir bancaire aux tranchées

Jean Giono était à l’origine banquier, et parvint jusqu’au

poste de directeur adjoint de la succursale de Manosque. Il naît dans cette

petite ville de Haute-Provence le 30 mars 1895. Son père, anarchiste et

cordonnier, descendait d’une famille immigrée du Piémont italien. Il lui

obtient, après l’école, une place d’apprenti à la succursale locale du Comptoir

National d’Escompte de Paris, l’un des ancêtres de la grande banque française

BNP. Rien ne le prédestine à devenir écrivain. Plus tard il confia : « Au moment

où j’écrivais Colline, j’avais déjà 17 ans de carrière bancaire derrière moi,

et je n’avais aucunement l’intention de quitter ce métier. Il me plaisait

beaucoup. J’étais heureux. »

Jusqu’ici, une biographie des plus ordinaires. Mais la guerre éclata. À vingt ans, Giono fut envoyé comme montagnard dans les tranchées de Flandres - là où la violence inouïe de la Première Guerre mondiale plongeait chaque soldat dans la peur de mourir et dans l’abrutissement des émotions. Il fut par la suite convaincu de n’avoir tué personne : il aurait mis son fusil hors d’usage. Ce traumatisme forge son pacifisme radical, qui deviendra la colonne vertébrale de toute son œuvre.

|

| Jean Giono et son ami russe Ivan Ivanovich Kossiakoff |

L’écrivain du vivant

De retour à la vie civile, Giono reprend son poste à la

banque. Il a une mère, une épouse et une fille à nourrir - un devoir qu’il

prend très au sérieux. Giono n’est pas un poète inspiré replié sur lui-même :

il affronte le réel avec la même rigueur que son idéal pacifiste. Cela lui vaut

des ennemis. On le soupçonne d’être communiste.

|

| Jean Giono et sa mère, en 1942 |

Le soir, il écrit. Seul, convaincu, passionné. En 1929, il publie Colline, suivi de Un de Baumugnes et Regain. C’est un triomphe. Le public découvre une langue puissante, lyrique, ancrée dans la terre.

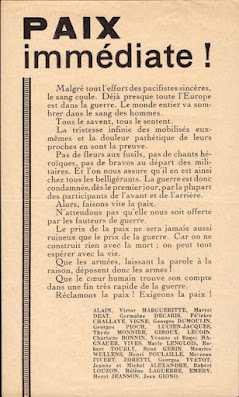

Pamphlet pour la Paix, 1938

Ils racontent la vie rude des paysans, la beauté sauvage des

paysages, les combats quotidiens contre les éléments. Il décrit une vie rurale

rude, sans romantisme. C’est une question de survie, de lutte contre la nature,

une force presque mystique et plus puissante que l’homme.

C’est la violence du vivant qui nous submerge dans ces

moments, dans l’impuissance de la maladie grave ou de la douleur aiguë. Nous

avons déjà ressenti cette force, en bien ou en mal. Les personnages de Giono,

ses récits parlent à tous. Ils ne sont donc pas si anachroniques. Et à

l’inverse également, l’amour naissant nous rappelle cette force positive, cette

étreinte du monde.

Jean Giono compose l’essentiel de son œuvre dans le calme verdoyant de son mas provençal, “Lou Paraïs”, acquis en 1930 et demeuré inchangé pendant quarante ans.

Giono se moque de la mode littéraire. Il n’offre ni exotisme, ni clichés, ni atmosphère de roman du terroir : « J’ai écrit pour la vie. Je voulais que la vie déferle comme un torrent et qu’elle emporte ces êtres secs et désespérés. » Ses mots, souvent cités, résument sa mission : écrire pour faire sentir, pour réconcilier l’homme, humble et vulnérable, avec le monde vivant.

Un pacifisme dérangeant

Dans Refus d’obéissance (1937), il écrit : « Je préfère

vivre. Je refuse de me sacrifier. Je sais ce que je veux. » Ce cri, dans une

Europe en marche vers la guerre, dérange. Pendant l’Occupation, Giono refuse de

choisir un camp, par fidélité à son pacifisme, contre la guerre et la politique

qui y mène. À cette époque, il est déjà un écrivain reconnu. On le soupçonne de

collaboration. De 1944 à 1947, il est interdit de publication.

Jean Giono dans son bureau, sanctuaire d’écriture où sont nées la plupart de ses œuvres.

Mais la vérité finit par s’imposer. Giono n’est ni traître, ni lâche. Juste fidèle à une idée : la vie vaut plus que toutes les causes.

Reconnaissance tardive, fidélité intacte

Sa réhabilitation passe par les lettres, peu à peu. En 1953,

Jean Giono reçoit le Prix Littéraire Pierre de Monaco pour l’ensemble de son

œuvre. Un hommage tardif, mais symbolique, rendu par un prestigieux jury

composé de seize figures des lettres, dont des académiciens français (Georges

Duhamel, André Maurois, Marcel Pagnol…) et membres de l’Académie Goncourt,

comme Colette, Roland Dorgelès ou Henri Troyat, ainsi que Georges Simenon. À

travers eux, c’est toute la littérature francophone qui saluait une voix

singulière : celle d’un écrivain enraciné dans sa terre, mais universel par sa

vision du monde.

Le Journal de Monaco annonce le Prix Littéraire de Jean Giono, en 1953.

Il passa alors régulièrement par Antibes, la ville à

laquelle il avait tourné le dos à la fin des années 1920. Il ne donna jamais de

réponse à ce refus, sinon celle de l’attachement à son pays natal.

En 1956, Jean Giono préside le jury du Prix littéraire Prince Pierre de Monaco, aux côtés de Marcel Pagnol, assis à sa droite.

En 1959, il entre à

l’Académie Goncourt. Puis il s’ouvre au cinéma, travaille avec Marcel Pagnol,

préside le Festival de Cannes en 1961 - où il retrouve la comédienne suisse

Liselotte Pulver, le réalisateur autrichien Fred Zinnemann (Le train sifflera

trois fois avec Gary Cooper et Grace Kelly), l’acteur mexicain Pedro Armendáriz

ou Édouard Molinaro (Hibernatus, Oscar, La cage aux folles…) dans le jury.

Mais il ne quitte jamais vraiment Manosque. Lou Paraïs, sa

maison achetée en 1930, devient son refuge, son atelier, son monde. C’est là

qu’il écrit l’essentiel de son œuvre, dans ce mas loin du tumulte des villes,

inchangé pendant quarante ans.

Un écrivain du XXe siècle sans époque

Jean Giono est considéré comme l’un des plus grands

écrivains français du XXᵉ siècle. Pendant la guerre d’Algérie, il s’engagea

dans le mouvement pour la paix, aux côtés d’André Breton, Albert Camus et Jean

Cocteau.

Jean Giono et ses amis Bernard Buffet et Jean Cocteau

Il meurt le 9 octobre 1970 dans sa maison de campagne Lou Paraïs, à Manosque.

Le voyageur immobile n’avait peut-être jamais besoin de partir : tout l’univers était déjà là, depuis toujours, sous ses pas, dans sa terre, dans ses mots…

#Antibes #Provence #Litteratureprovençale #Giono #JeanGiono

© Tous droits réservés

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci pour vos commentaires !